今回は製パンの工程と、それに伴って必要な道具をご紹介します。

工程の中でどのような道具を使用するのか確認しましょう。

ちなみに、「製パン」とは、パンを製造(作る)ことです。

しかし、一言で「パン作り」といっても、ホームベーカリーとは全く違う製法で、使用機材・工程・焼成方法などは異なるので、注意が必要です。

製パンの工程(あんぱんの場合)

①仕込み

材料を計量し、ミキサーで捏ね上げる。

↓

②一次発酵(ホイロ)

発酵をとり、イーストを活性化させる。(30分~)

(生地によってはパンチをして二次発酵をとる。)

↓

③分割・丸め

生地を作りたいものによって大きさを切り分け、まとめる。

↓

④ベンチタイム

成形しやすくするため、生地を休ませる。(10~30分)

↓

⑤成形

望みの形にする。

↓

⑥最終発酵

オーブンに入れる前にもう一度イーストを活性化させ、パンを膨らませる。(30分~)

↓

⑦焼成

パンを焼く

① 仕込み

①-1 計量

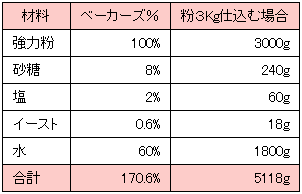

製パンのレシピでは「ベーカーズ%」で計量する。

小麦粉(全ての粉類)100%に対して他の材料が何%か表したもの。

レシピ例

粉3Kg仕込んだ場合、実際の重量は約5Kgなので、あんぱんの生地量を1個50gとすると、

5118÷50=102.36(個)

つまりこの場合、粉3Kg仕込みであんぱん約100個の生産量ということになります。

必要な道具

ボウル

材料の計量等

はかり

材料の計量等

床はかりは大きなミキサーボウルごと計量することができる

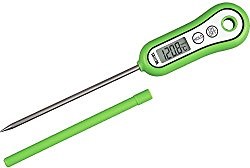

温度計

給水温度・捏ね上げ、温度の計測

用途に合わせた道具の使い分けも必要です。

①-2 ミキシング

パンの骨格をつくる作業。

専用ミキサーを用いて、捏ねて打ちつける作業をする。

これによって小麦粉のグルテンが引き出され、パンにボリュームや弾力を与える。

求める食感によって必要なグルテンの強さは違うので、生地によってミキシングの仕方を使い分ける。

必要な道具

ばんじゅう

捏ね上がったパンの発酵や保管に使用する。

ドレッジ

ボウルのまわりについた生地を途中で掻き落とす。

生地の分割にも使用。

①-3 捏ね上がり

パンには捏ね上がった時点の温度(「捏ね上げ温度」という)が指定されているので、その温度になるように初めの給水温度を調節する。

ミキサーで生地を捏ねると摩擦で生地の温度は上昇していくことも考慮し給水温度を決める。

レシピで指定された「捏ね上げ温度」を目指して仕込む水の温度を調節します。

例えば、室内温度や仕込む量が変わると、同じ水温でパンを捏ね上げても捏ね上げ温度が上下するので注意が必要です。

捏ね上げた後、表面をきれいにした時点で温度を計測します。

これが「捏ね上げ温度(生地によるが、24~28℃位)」です。

② 一次発酵

発酵をとり、イーストを活性化させる。(30分~)

イーストが活動しやすい環境の中でパン生地を膨らませ、パンの香りも引き出す。

ホイロまたはドゥコンの設定の目安

・温度:30~40℃

・湿度:70~80%

といった設定をする。

※パン生地による

一次発酵完了の目安

指先に少し粉をつけて生地に差し込み、指を抜いても生地がゆっくり戻りつつ、穴が残れば発酵完了。

(生地の戻りが早いと発酵不足、戻らないと過発酵)

③ 分割・丸め

③-1 分割

一次発酵終了後、大きな生地を切り分ける作業。

素早く正確に、生地が乾かないうちにドレッジやスケッパー等で切り分ける。

生地の傷を増やさないよう、なるべく少ない回数で切り分ける。

あんぱん生地重量40~60g

必要な道具

スケッパー

ステンレス製なので生地の切り分けや、

硬いものを切るのに便利。

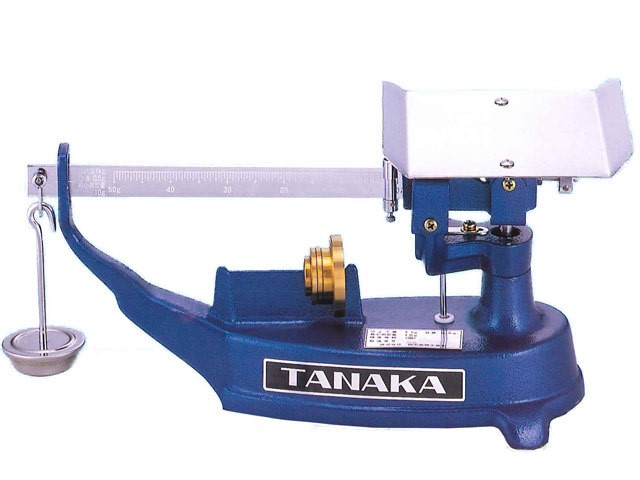

上皿竿ばかり

アナログ型のはかり。しかし、精度は高く、

慣れるとかなり素早く計量が出来る。

瞬時に大量の生地を計量するために上皿竿ばかりを使用するところもあります。

10g~2Kgまで計れる物が一般的です。

昔からの道具ですが、ほとんどのパン屋さんが愛用しています。

③-2 丸め

分割して傷んだ生地は形がバラバラな上、切り口がべたつくので、一度丸めて表面をなめらかにしてから成形しやすい形にする工程。

④ ベンチタイム

丸めた直後の時点では生地が強く張っている状態。

このままでは生地がのびにくく、成形しづらいため、丸めた状態のまま

15分前後おいて、生地を休ませることで生地がゆるむのを待つ。

ベンチタイムを長くとりすぎると生地がのびすぎて成形しづらくなるので、ご注意ください。

⑤ 成形

休ませた生地を望みの形に整える工程。

丸めたり棒状にしたり型につめたりする作業を行う。

あんぱんの場合、生地40~60gに対してあんこが30~50g入ります。

あんこを包むことを「包餡(ほうあん)」といいます。

必要な道具

めんぼう

パンの生地をのばす際に使用する。

あんべら

包餡時にあんこ等をつめる際に使用する。

食パン型

イギリス食パンや角食パンの場合、専用の型に入れて焼成する。

かご・トレー

カンパーニュや小物パンの成形に使用する。

パン用キャンバス

フランスパンをはじめとする、ハード系パンの発酵に使用する。

例)クロワッサン(60g) 焼成時間:約20分(天板差替時間を含む)

⑥ 最終発酵

オーブンに入れる前に成形によって締められた生地をもう一度イーストを活性化させ、パンを膨らませる。

<ホイロまたはドゥコンの設定の目安>

・温度:30~40℃

・湿度:70~80%

といった設定をする。

※パン生地による

<最終発酵完了の目安>

パンの種類によるが、生地が1.5~2倍まで膨らめば発酵完了。

⑦ 焼成

パンをオーブンに入れて焼き、生の生地に火を通して食べられる状態にする。

見ため向上と、保水性を保つために、焼成前に塗り卵を塗る。

あんぱん(生地50g程度)などの小物のパンは約15分かけて焼いていく。

焼き色はタップ(熱量調整)で調節していく。

必要な道具

刷毛

照り付けの卵を塗るときに使用する。

シリコン製はムラになりやすいので山羊等の天然の毛が塗りやすい。

霧吹

パンが乾燥しないようにするために吹きかける。

クープナイフ

フランスパンなどのハード系パンの切れ込みを入れるためのナイフ。

オーブンに生地を投入するときは必ず予熱で温められた庫内にパン生地を投入してください。

十分に庫内が温まっていない場合、生焼けや乾燥等の原因になります。

また、生地をオーブンに入れる時は、オーブンの温度が下がらないうちに素早く投入しましょう。

オーブンの詳細に関しては下記の掲載をご覧ください。

⑦-2 焼き上がり

焼成後は一度天板ごと打ちつけ、ショックを与えることで焼き縮みを防ぐ。

このようにきれいな焼き色がつけば完成。

パンは通気の良いところで冷まします。

袋詰めする場合は、少しでも温かさがあると袋に水滴がついてしまうので、パンが完全に冷めてから行いましょう。

いかがでしたでしょうか。

今回は、菓子パンの基本ともいえる「あんぱん」の製造工程に添って道具を紹介しました。

パンの種類によって使用する道具は変わるので照らし合わせてみてくださいね。

道具や機材をうまく扱い、理想の商品作りを目指しましょう♪

『デッキオーブンのご紹介』

『デッキオーブンのご紹介』